プログラム・日程表

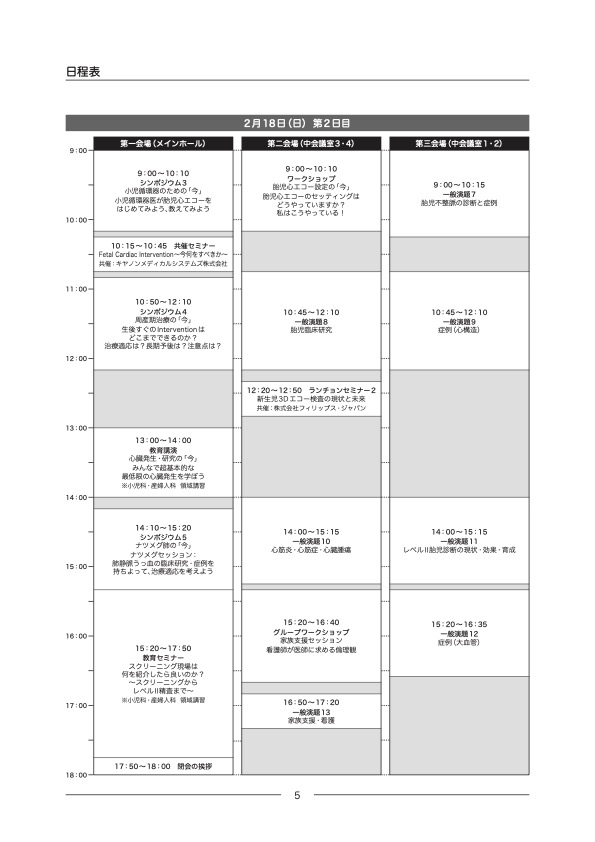

─ 日程表 ─

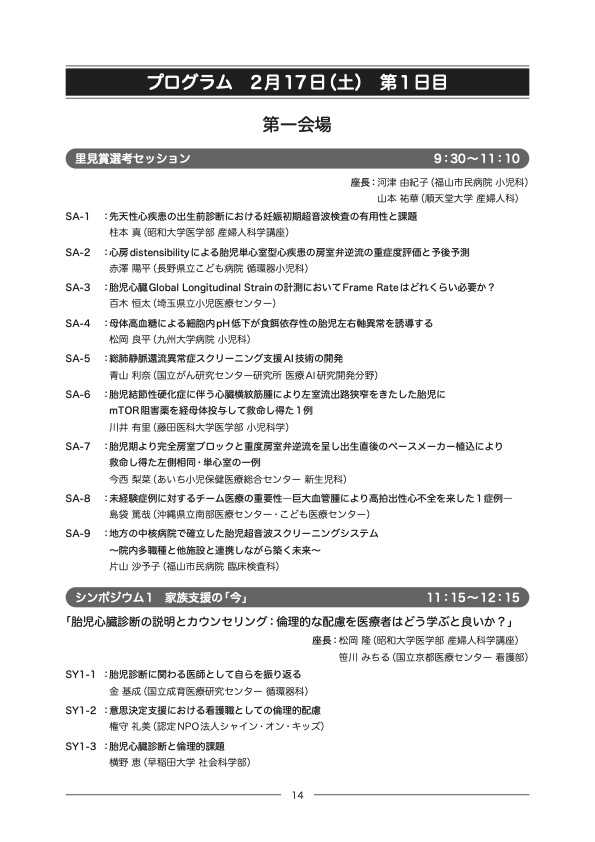

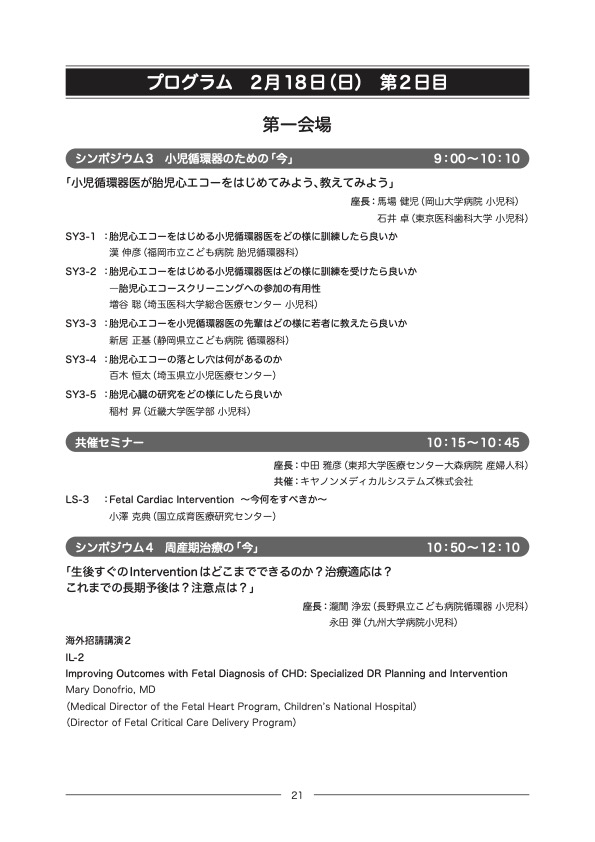

─ 演題・プログラム詳細 ─

注目セッション

海外招請講演

Dr Mary Donofrio, MD

ワシントン大学教授

アメリカFetal Heart Society 初代理事長

特別講演

里見元義 先生

日本胎児心臓病研究会 初代代表幹事

「胎児心臓病学の原点」

シンポジウム(第一会場:メインホール)

シンポジウム1「家族支援」の今

2月17日(土) 11:15 〜 12:15

胎児心臓診断の説明とカウンセリング

倫理的な配慮を医療者はどう学ぶと良いか?

シンポジウム2「日本の胎児心臓」の今

2月17日(土) 15:15 〜 17:05

胎児心臓の連携は地域ごとでどうなっているのか?

現状と課題を共有しよう

シンポジウム3「小児循環器のため」の今

2月18日(日) 11:15 〜 12:15

小児循環器医が胎児心エコーをはじめてみよう、教えてみよう

シンポジウム4「周産期治療」の今」の今

2月18日(日) 10:50 〜 12:10

生後すぐのInterventionはどこまでできるのか?

治療適応は?長期予後は?注意点は?

シンポジウム5「ナツメグ肺」の今

2月18日(日) 14:10 〜 15:20

ナツメグセッション:

肺静脈うっ血の臨床研究・症例を持ちよって、

治療適応を考えよう

教育講演・教育セミナー(第一会場:メインホール)

教育講演「心臓発生・研究」の今

2月18日(日) 13:00 〜 14:00

みんなで超基本的な最低限の心臓発生を学ぼう

山岸敬幸先生

八代健太先生

教育セミナー

2月18日(日) 15:20 〜 17:50

スクリーニング現場は何を紹介したら良いのか?

〜スクリーニングからレベルII精査まで〜?

Normal variantの胎児心臓 武井 黄太先生(長野県立こども病院循環器小児科)

Borderlineの胎児心臓 石井 陽一郎先生(大阪母子医療センター小児循環器科)

胎児の心外異常 新谷 光央先生(静岡県立こども病院産科)

胎児心臓の心拍数・リズム 前野 泰樹先生(聖マリア病院新生児科)

ジョイントセッション・ワークショップ・共催セミナー

JSE/JSFCジョイントセッション

2月17日(日) 14:10 〜 15:10

「ストレイン」の今

第一会場(メインホール)

ワークショップ

2月18日(日) 9:00 〜 10:10

「胎児心エコー設定」の今

第二会場(中会議室3・4)

グループワークショップ

2月18日(日) 15:20 〜 16:40

胎児心看護師が医師に求める倫理観

第二会場(中会議室3・4)

共催セミナー

その他、一般演題多数

皆さんと胎児心臓の「今」を考えましょう